Geopolítica

Por Frei Betto

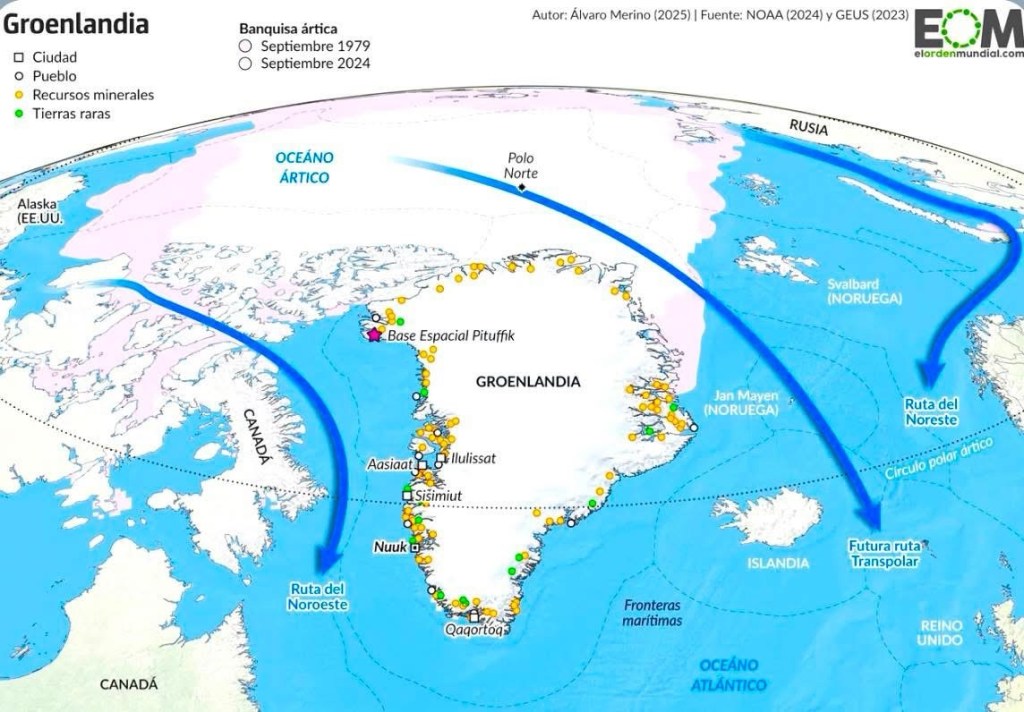

Steven Forti, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, declaró que el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 dio inicio a una nueva era. Terminó el “mundo de orden”, para decirlo según palabras de Stefan Zweig. En esta nueva era, el neoliberalismo sustituyó al orden liberal global creado tras el fin de la Segunda Gran Guerra por la lógica imperial regida por una mezcla de la ley de la barbarie (la fuerza es la madre del derecho) y la división del mundo en esferas de influencia (la nueva política trumpista de la “geopolítica hemisférica”): Rusia se encarga de Ucrania; China, de Taiwán; Israel, de Gaza; los Estados Unidos, del continente americano, al que se añaden Canadá y Groenlandia.

Para la Casa Blanca, la diplomacia y el multilateralismo son cosa del pasado. Ya no se les reconoce a organizaciones supranacionales como las Naciones Unidas el papel de detentoras de autoridad, ni siquiera formal. “Llegó la hora de los depredadores”, alerta Giuliano Da Empoli. La nueva era se asemeja a la época del imperialismo de fines del siglo XIX. Ahora se trata de un hiperimperialismo, o sea, un nuevo tipo de imperialismo que se caracteriza por una hegemonía militarizada, coercitiva e impuesta tecnológicamente al Sur Global debido a la decadencia del Norte Global.

Por tanto, no se trata de un retorno a la era imperialista clásica, sino del establecimiento de un sistema internacional neomonárquico estructurado por un pequeño grupo de elites hiperprivilegiadas.

Hemos llegado a este punto después de tres décadas de hegemonía neoliberal que, con piquetas y motosierras, demolió los muros de sustentación del edificio tan meticulosamente construido después de 1945. Primero, las políticas neoliberales –privatizaciones, uberización de las relaciones laborales, recortes del gasto social, etc.—debilitaron el modelo del Estado de bienestar social, aumentaron las desigualdades y fragmentaron la cohesión de la sociedad. Todo eso reforzado por una serie de “valores” inculcados por el neoliberalismo como el individualismo desenfrenado y la competitividad extrema, y las alianzas con sectores etnonacionalistas e identitarios de la derecha.

El concepto de democracia se ha ido vaciando, y el poder efectivo se ha desplazado a las elites económicas. El resultado es la configuración de un sistema posdemocrático, en el que los organismos intermediarios –partidos, sindicatos, asociaciones de la sociedad civil— decaen gradualmente. Y los tecnoligarcas asumen el control del Estado.

En la era del neoliberalismo triunfante, la connivencia entre los poderes político y económico era evidente. La influencia de las elites económicas era visible, a pesar de los intentos de ocultarla. En la nueva era todo se hace a cara descubierta. Eso se aplica tanto a la geopolítica como a las relaciones con las potencias económicas. Por un lado, Trump bombardea Caracas y secuestra a Maduro para controlar directamente los pozos de petróleo venezolanos. La democracia no aparece en sus discursos y está lejos de ser uno de sus objetivos, aun superficialmente.

Por otro, los tecnoligarcas del Valle del Silicio no solo quieren llenarse los bolsillos, sino que defienden abiertamente proyectos autoritarios y antidemocráticos: nuevas monarquías absolutas movidas por la eficiencia y gobernadas por ejecutivos-reyes, según el modelo de Qatar o Singapur. Hemos pasado de la unión entre política y economía de tipo neoliberal clásico a la voluntad explícita de capturar el Estado mediante la creación de un “complejo tecnológico autoritario” que busca controlar los mecanismos de la gobernanza.

En la era de decadencia del neoliberalismo, la democracia, aun como mera formalidad, se considera un adorno. De hecho, ha quedado reducida a una sombra de lo que fue. Desde 2008, el porcentaje de la población mundial que vive en democracias ha descendido constantemente. Hoy alcanza el modesto nivel del 26% (dato de 2024).

La tendencia es clara. Hace cerca de veinte años, vivenciamos la primera gran oleada de autocratización desde la Segunda Gran Guerra. Esto es, cada vez más países se convierten en autocracias electorales. Mantienen una apariencia de respeto a las reglas democráticas –-hasta en la Rusia de Putin se realizan elecciones–, pero la democracia es, en el mejor de los casos, una cáscara vacía. Querámoslo o no, la era que se inició está destinada a ser la de las autocracias.

La extrema derecha es el principal actor de la nueva era, junto a los líderes autoritarios en el poder en gran parte del mundo (Putin, Xi Jingping, Erdogan, Modi, los petromonarcas del Golfo, etc.) En Occidente, es la extrema derecha la que mejor representa esta nueva era. Gana terreno electoral y llega al poder en diversos países, de los Estados Unidos a Argentina, de Israel a Italia, de Hungría a El Salvador y a Chile. En cuanto tiene una oportunidad, establece sistemas electorales autocráticos: la separación de poderes se ve corroída, el pluralismo mediático es atacado y los derechos de grandes sectores de la población desaparecen. El hombre fuerte se presenta como representante del pueblo, desprecia los controles democráticos y pone en movimiento un proyecto etnonacionalista reaccionario.

Aunque existen diferencias y peculiaridades nacionales –a fin de cuentas, cada partido es producto de la cultura política su país –, la extrema derecha debe entenderse como una gran familia global. Las referencias ideológicas y las estrategias de comunicación utilizadas son, en realidad, idénticas. Además, participa en las mismas redes transnacionales formadas por fundaciones, institutos y tanques pensantes que en los últimos años han trabajado incansablemente para elaborar una agenda común, exportable y adaptable a diferentes contextos: ejemplos de ellos son la Heritage Foundation y la Red Internacional Conservadora.

Los gobiernos autoritarios de derecha creen librar una batalla conjunta contra enemigos comunes: la izquierda, el liberalismo, el globalismo, el movimiento Woke y lo políticamente correcto. Pero las características de esta nueva era no son las mismas del período de entreguerras: ha pasado un siglo desde los regímenes de Hitler y Mussolini. El mundo ha cambiado profundamente: la política de masas ya no existe, la atomización derivada de la tecnología digital es el sello distintivo de esta nueva era. El “pueblo”, la “masa” ahora se fragmenta en individuos encerrados en sus burbujas digitales. Lo que tenemos ante nosotros es una nueva extrema derecha que defiende un autoritarismo posliberal, antigualitario y orientado a la eficiencia. Sus raíces se encuentran en el pensamiento antiluminista y en el reaccionarismo antiliberal de fines del siglo XVIII.

En las últimas décadas se han normalizado ideas extremistas. Ideas antes consideradas inaceptables se han convertido en sentido común y, como último recurso, se consagran en leyes. En Rusia y Hungría, la homosexualidad está equiparada por ley a la pedofilia. En los Estados Unidos, declararse miembro de un grupo antifascista equivale a ser miembro de un grupo terrorista. Ya no le choca a nadie cuando influenciadores preminentes del movimiento MAGA afirman públicamente que las mujeres no deberían tener derecho al voto, cuando el presidente argentino Javier Milei considera que la justicia social es un cáncer que debe erradicarse, o cuando miembros del gobierno israelí definen a los palestinos como “animales” y defienden el genocidio en el escenario mundial.

Abundan las teorías de conspiración, empezando por la Gran Sustitución, según la cual las elites globalistas estarían ejecutando un plan para sustituir la población europea por inmigrantes musulmanes. El presidente de la mayor potencia mundial, con total desprecio al derecho internacional, puede declarar repetidamente su intención de anexarse otros territorios, incluso de países aliados, como Groenlandia y Canadá.

La nueva era no es solo la de la posverdad, la desinformación y las noticias falsas, sino también un tiempo en que la polarización se ha hecho común. Más allá de las consecuencias de la hegemonía neoliberal, ese cambio no puede entenderse sin considerar el impacto de las nuevas tecnologías; que han posibilitado la diseminación de ideas y narrativas extremistas y, en consecuencia, la normalización de la extrema derecha y el autoritarismo:

No es casual que las dos últimas palabras del año 2024 en el diccionario Oxford hayan sido brain rot (podredumbre cerebral), referidas al deterioro mental causado por el consumo excesivo de contenido online de baja calidad, y, las de 2025, rage bait (carnada de rabia), referidas al contenido online creado para provocar indignación y generar fuertes reacciones emocionales, explotando la polarización y el funcionamiento de los algoritmos de las redes sociales,

La mayoría de los partidos y las instituciones democráticas no entiende que todo ha cambiado. Razonan sobre la base de paradigmas superados y proponen soluciones anticuadas que, además de ser irrealistas en este siglo XXI, ya no despiertan ningún interés, ni siquiera entre quienes los defienden. Así, vemos una derecha democrática en clara decadencia y en una profunda crisis de identidad (por ejemplo, el PSDB). A pesar de sus errores y deficiencias, pocos –Lula, Sánchez, Sheinbaum, Petro, Mamdami—parecen entender el quid de la cuestión: nada será como antes.

La nueva era se caracteriza por la renovada centralidad del uso político de la religión en todo el mundo. Aunque ese no es un fenómeno reciente en los mundos musulmán o hindú, sí lo es en el Occidente moderno, donde, después de décadas de secularización, muchos consideraban que la religión era algo del pasado. A pesar del aumento del número de ateos y agnósticos, actualmente líderes autoritarios utilizan la religión más que nunca, invocando la supuesta protección de Dios como si fueran monarcas absolutos por gracia divina. Se encuentran las versiones más dispares en los mundos católico, protestante, evangélico y ortodoxo, pero también en el judaísmo, el hinduismo y el islamismo: la bendición del patriarca Kiril a la invasión a Ucrania; las referencias de Netanyahu al Antiguo Testamento para justificar el genocidio en Gaza y la ocupación de Cisjordania; el uso del hinduismo por Modi; Trump, quien se considera salvado por Dios por haber escapado del intento de asesinato en Boulder; Milei, citando compulsivamente la Torá; Bolsonaro, bautizado en el Jordán y recibiendo la asistencia espiritual de pastores; la defensa de la identidad cristiana de Hungría y de Italia por Orban y Meloni.

Un nuevo tipo de nacionalismo cristiano, que camina lado a lado con el sionismo judío, está cada vez más activo en las filas de la extrema derecha. Es una religión que se manifiesta de manera agresiva, excluyente y basada en la identidad.

Ante esa coyuntura, la respuesta a la vieja pregunta leninista de “¿qué hacer?” solo puede ser colectiva. Engañarse pensando que la derrota de la extrema derecha en una elección significa un vuelco de la situación es pura ilusión. A ese respecto, podemos evitar caer en el abismo. Los partidos democráticos deben evitar sucumbir a los cantos de sirenas de la extrema derecha y defender las instituciones y los derechos arduamente conquistados. Y las instituciones europeas deben despertar del letargo del “vasallaje feliz” y oponerse con vehemencia al neoimperialismo autoritario de los Estados Unidos.

En este momento es necesario desvincularse de aquello en lo que se ha convertido el vínculo atlántico: hay que construir una autonomía estratégica genuina –que no puede ser meramente militar, y mucho menos basada en fundamentos nacionales— y defender lo que resta del multilateralismo abriéndose a los actores democráticos del Sur Global. Como mínimo, se deben hacer denodados esfuerzos para gobernar la economía, redistribuir la riqueza y reducir las desigualdades. E insistir en la cuestión ambiental –ahora relegada a un segundo plano—y en la tecnológica, con todo lo que eso implica, como la urgente regulación de las redes para ponerle fin a la dependencia de las grandes empresas de tecnología de los Estados Unidos, cuyos proyectos autoritarios deben combatirse sin vacilación.

Es necesario repensar completamente los paradigmas existentes: los antiguos ya no funcionan en esta nueva era. Por tanto, debemos reconstruir la sociedad, ahora fragmentada y atomizada, crear un sentido de comunidad que no sea del tipo identitario y etnonacionalista de la extrema derecha, volver a emprender la batalla de ideas y forjar alianzas y redes transnacionales, porque la solución no puede ser meramente local. Todos debemos comprometernos colectivamente.

*Frei Betto es autor, entre otros libros, de “Por uma educação crítica e participativa” (Rocco).

Anthony Negri & Hardt, ya habían pronosticado y descrito esto en IMPERIO

Me gustaLe gusta a 1 persona